こんにちは、黒帯兄さんこと八木橋ショーガックです!

今回は、僕の歌声に欠かせない「共鳴」と「フォルマント」の話をしてみようと思います。

ボイストレーニングって、「お腹から声を出せ!」とか「口を大きく開けろ!」っていう指導を受けることが多いけど、実はもっと大事なのは響き=共鳴のコントロールなんです。

そしてそのカギを握るのが、「軟口蓋(なんこうがい)」と「フォルマント」の使い分け。

ちょっと難しく聞こえるかもしれないけど、小学生でもわかるように解説するので、ぜひ最後まで読んでみてください!

もくじ

🎤 響きを変えるカギは「軟口蓋のポジション」

まず、僕の基本的な発声スタイルは 軟口蓋を上げた状態がベースです。

どういうことかというと…

-

軟口蓋を上げることで鼻に抜ける空気の通り道を閉じる

-

すると、口の中と喉(咽頭)で響きが強くなる

-

結果、太くて芯がある声が出やすくなる

たとえば「仮面ライダーBLACK RX」みたいな、直線的でビームのような声が必要な曲では、これがめちゃくちゃハマります。

🧠 でも、それだけじゃない!状況に応じて「軟口蓋を下げる」こともある

そうなんです。いつも軟口蓋をガチッと上げているわけじゃありません。

たとえば…

-

ウィスパーボイスや繊細なフレーズ

-

やわらかく、少し鼻にかかったような音色を出したいとき

こういうときは 軟口蓋をやや下げて、鼻に抜ける共鳴(鼻腔共鳴) を取り入れます。

これを意識的にやっていると、「黒帯兄さんって鼻腔共鳴が強いですよね」と言われることがあるんです。

実際、柔らかく聴こえるように演出してるって感じですね。

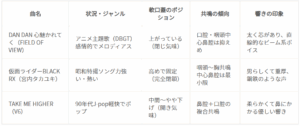

🎵 代表的なカバー曲での使い分け例

以下は、僕がYouTubeにアップしている人気カバー曲の中で、軟口蓋の使い方と共鳴の傾向を分析した表です!

In this way, by aiming for reducing the distance in a "Jun-zuki",曲によって響きをデザインしているんです。

🔬 さらに進化するなら「フォルマント周波数」を意識しよう!

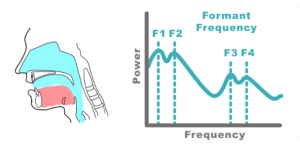

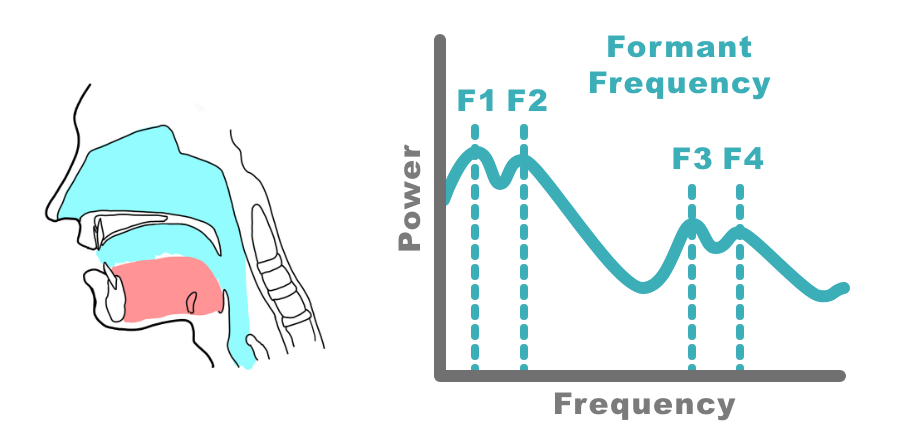

軟口蓋の上げ下げは、「音の入り口」をコントロールしてるだけ。 でも本当に大事なのは、その先にある「フォルマント周波数(F1〜F3)」です。

フォルマントとは?

簡単に言うと、「声のどこがどんなふうに響いているか」を示す周波数の帯域のこと。

これをコントロールすることで、音の太さ・抜け・艶・透明感が自由に作れます。

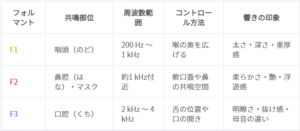

🎧 フォルマントごとの特徴

フォルマント周波数(F1、F2、F3)分類表

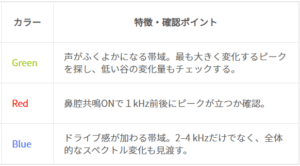

F1=Green

F2=Red

F3=Blue

※RGB(Green、Red、Blue)は、分かりやすくするための

ショーガック・オリジナルのネーミングです。

🎙️ 僕の歌唱での実践ポイント

-

感情的で直線的なパート:F1とF3を強めにコントロール(咽頭・口腔)

-

柔らかく聴かせたいパート:F2を意識的に取りにいく(鼻腔)

-

音の芯と抜けを両立したいとき:F2+F3のバランスを整える

実際に歌いながら、**スペクトラムアナライザー(スペアナ)**でF1〜F3の分布を見て、

響きをチューニングすることもあります。

響きをチューニングすることもあります。

これはもう「ボーカル=音響設計」だと思ってます。

📌 僕が意識していることのまとめ

✅ 結論:器官を意識するな、音響を意識せよ!

軟口蓋はとても重要な部位だけど、それはあくまで**「響きの入り口」。

プロとして意識すべきなのは、その先にある「フォルマント構造」と「音響的な結果」**です。

僕の声が「芯があるのに柔らかい」「太いのに透き通っている」と言われるのは、

この響きの設計を日々研究し、訓練し続けているからなんです。

この響きの設計を日々研究し、訓練し続けているからなんです。

✍️ 最後に…

この話を読んで、「自分の歌声ももっと響きをコントロールしたい!」と思った人は、

ぜひ自分の歌声を録音して、スペアナ(FrequenSee – スペクトラムアナライザー)で見てみてください。

ぜひ自分の歌声を録音して、スペアナ(FrequenSee – スペクトラムアナライザー)で見てみてください。

そして、自分の歌声のF1・F2・F3の分布を分析することで、どんな共鳴が足りないのか、逆に何が強すぎるのか、ハッキリ見えてきます。

それを少しずつ整えていくことが、「あなたらしい声=唯一無二の音色」を作る第一歩です。

↑↑↑

※画像はこちらからお借りしました。

Stay connected